- Книги

- Гиппенрейтер Юлия Борисовна. «Введение в общую психологию»

Гиппенрейтер Юлия Борисовна. «Введение в общую психологию»

Купить и скачать книгу можно на ЛитРес

Учебное пособие

Моему мужу и другу

Алексею Николаевичу Рудакову

посвящаю

ПРЕДИСЛОВИЕ

ко второму изданию

Настоящее издание «Введения в общую психологию» полностью повторяет первое 1988 г.

Предложение переиздать книгу в ее первоначальном виде оказалось для меня неожиданным и вызвало некоторые сомнения: возникла мысль, что, если уж переиздавать, то в измененном, а главное — дополненном виде. Было очевидно, что такая доработка потребует немало сил и времени. Вместе с тем высказывались соображения в пользу ее быстрого переиздания: книга пользуется большим спросом и давно стала остродефицитной.

Хочу очень поблагодарить многих читателей за положительные отзывы о содержании и стиле «Введения». Эти отзывы, спрос и ожидания читателей определили мое решение согласиться на переиздание «Введения» в его настоящем виде и одновременно взяться за подготовку нового, более полного его варианта. Надеюсь, силы и условия позволят осуществить этот замысел в не очень отдаленном будущем.

Проф. Ю. Б. Гиппенрейтер

Март, 1996 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее пособие подготовлено на основе курса лекций «Введение в общую психологию», который я читала для студентов I курса факультета психологии Московского университета на протяжении ряда последних лет. Первый цикл этих лекций был прочитан в 1976 г. и отвечал новой программе (ранее первокурсники изучали «Эволюционное введение в психологию»).

Замысел новой программы принадлежал А. Н. Леонтьеву. Согласно его пожеланию, в вводном курсе следовало раскрыть фундаментальные понятия, такие как «психика», «сознание», «поведение», «деятельность», «бессознательное», «личность»; рассмотреть основные проблемы и подходы психологической науки. Это, по его словам, следовало делать так, чтобы посвятить студентов в «загадки» психологии, пробудить к ним интерес, «завести мотор».

В последующие годы программа «Введения» неоднократно обсуждалась и дорабатывалась широким составом профессоров и преподавателей кафедры общей психологии. В настоящее время вводный курс охватывает уже все разделы общей психологии и читается в течение первых двух семестров. По общему замыслу он в сжатой и популярной форме отражает то, что студенты затем подробно и углубленно проходят в отдельных разделах основного курса «Общая психология».

Главная методическая проблема «Введения», на наш взгляд, состоит в необходимости сочетать широту охватываемого материала, его фундаментальность (ведь речь идет о базовой подготовке профессиональных психологов) с его относительной простотой, доходчивостью и внимательностью изложения. Как ни заманчиво звучит известный афоризм, что психология делится на научную и интересную, в преподавании он не может служить ориентиром: неинтересно поданная на первых шагах изучения научная психология не только не «заведет» никакою «мотора», но, как показывает педагогическая практика, будет просто плохо понята.

Сказанное делает очевидным, что к идеальному решению всех задач «Введения» можно прийти только методом последовательного приближения, только в результате продолжающихся педагогических поисков. Настоящее пособие следует рассматривать как начало подобных поисков.

Моя постоянная забота состояла в том, чтобы делать изложение трудных, а иногда и весьма запутанных вопросов психологии доступным и по возможности живым. Для этого приходилось идти на неизбежные упрощения, максимально сокращать изложение теорий и, наоборот, широко привлекать фактический материал — примеры из психологических исследований, художественной литературы и просто «из жизни». Они должны были не только иллюстрировать, но также раскрывать, уточнять, наполнять смыслом научные понятия и формулировки.

Практика преподавания показывает, что начинающим психологам, особенно молодым людям, пришедшим со школьной скамьи, очень не хватает жизненного опыта и знания психологических фактов. Без этой эмпирической основы их знания, приобретаемые в учебном процессе, оказываются весьма формальными и потому неполноценными. Усвоив научные формулы и понятия, студенты слишком часто затрудняются в их применении.

Вот почему обеспечение лекций возможно более солидным эмпирическим фундаментом мне представлялось совершенно необходимой методической стратегией данного курса.

Жанр лекций допускает в рамках программы некоторую свободу в выборе тем и определении объема, отводимого на каждую из них.

Выбор тем лекций данного курса определился рядом соображений — их теоретической значимостью, особенной разработанностью их в рамках советской психологии, традициями преподавания на факультете психологии МГУ, наконец, личными предпочтениями автора.

Некоторые темы, особенно те из них, которые до сих пор недостаточно освещены в учебной литературе, нашли в лекциях более обстоятельную проработку (например, «Проблема самонаблюдения», «Неосознаваемые процессы», «Психофизическая проблема и др.). Конечно, неизбежным следствием явилось ограничение круга рассматриваемых тем. Кроме того, в пособие включены лекции, читаемые лишь в первом семестре 1 курса (т. е. не вошли лекции по отдельным процессам: «Ощущение», «Восприятие», «Внимание», «Память» и др.). Таким образом, настоящие лекции следует рассматривать как избранные лекции «Введения».

Несколько слов о структуре и композиции пособия. Основной материал распределен по трем разделам, причем они выделены не по какому-либо одному, «линейному» принципу, а по достаточно разным основаниям.

Первый раздел представляет собой попытку подвести к некоторым основным проблемам психологии через историю развития взглядов на предмет психологии. Такой исторический подход представляется полезным в нескольких отношениях. Во-первых, он вовлекает в главную «загадку» научной психологии — в вопрос о том, что и как она должна изучать. Во-вторых, помогает глубже понять смысл и даже пафос современных ответов. В-третьих, приучает корректно относиться к существующим конкретно-научным теориям и взглядам, понимая их относительную истинность, необходимость дальнейшего развития и неизбежность смены.

Во втором разделе рассматривается ряд фундаментальных проблем психологической науки с позиций диалектико-материалистического представления о психике. Он начинается со знакомства с психологической теорией деятельности А. Н. Леонтьева, которая служит затем теоретической базой для раскрытия остальных тем раздела. Обращение к этим темам осуществляется уже по «радиальному» принципу, т. е. от обшей теоретической основы — к разным, не обязательно непосредственно связанным между собой проблемам. Тем не менее они объединяются в три крупных направления: это рассмотрение биологических аспектов психики, ее физиологических основ (на примере физиологии движений), наконец, социальных аспектов психики человека.

Третий раздел служит непосредственным продолжением и развитием третьего направления. Он посвящен проблемам человеческой индивидуальности и личности. Основные понятия «индивид» и «личность» здесь также раскрываются с позиций психологической теории деятельности. Темам «Характер» и «Личность» уделено в лекциях относительно большое внимание потому, что они не только интенсивно разрабатываются в современной психологии и имеют важные практические выходы, но и наиболее соответствуют личным познавательным потребностям студентов: многие из них пришли в психологию, чтобы научиться понимать себя и других. Эти их стремления, конечно, должны найти поддержку в учебном процессе, и чем раньше, тем лучше.

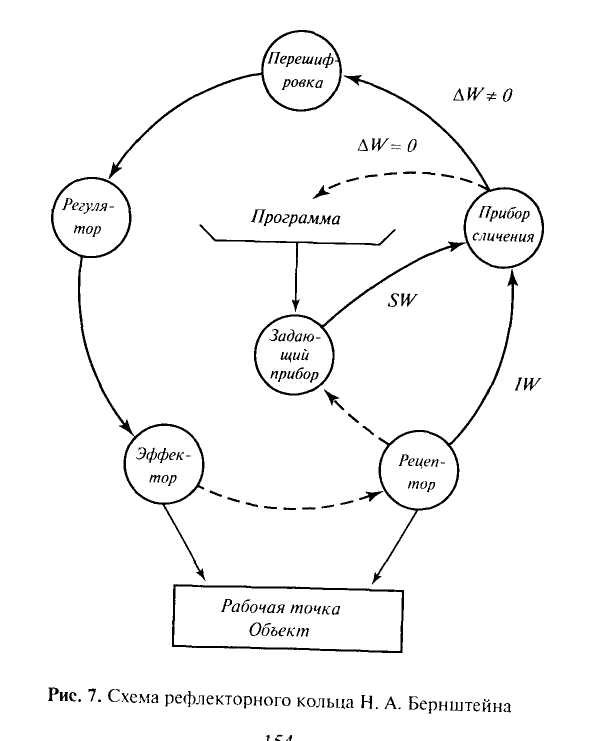

Мне казалось также очень важным знакомить студентов с именами наиболее крупных психологов прошлого и настоящего, с отдельными моментами их личной и научной биографии. Такое приближение к «личностным» аспектам творчества ученых очень способствует собственному включению учащихся в науку, пробуждению эмоционального отношения к ней. В лекциях содержится большое количество обращений к оригинальным текстам, знакомство с которыми облегчено выходом в издательстве МГУ серий хрестоматий по психологии. Несколько тем курса раскрываются путем прямого анализа научного наследия того или иного ученого. Среди них — концепция развития высших психических функций Л. С. Выготского, теория деятельности А. Н. Леонтьева, физиология движений и физиология активности Н. А. Бернштейна, психофизиология индивидуальных различий Б. М. Теплова и др.

Как уже отмечалось, главной теоретической канвой настоящих лекций явилась психологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева. Эта теория органически вошла в мировоззрение автора — со студенческих лет мне посчастливилось учиться у этого выдающегося психолога и затем многие годы работать под его руководством.

А Н Леонтьев успел просмотреть первый вариант этой рукописи. Его замечания и рекомендации я постаралась реализовать с максимальной ответственностью и чувством глубокой благодарности.

Профессор Ю. Б. Гиппенрейтер

Раздел I

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИИ.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ

Лекция 1

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКЕ

ЗАДАЧА КУРСА. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ. НАУЧНАЯ И ЖИТЕЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИИ. ПСИХИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Эта лекция открывает курс «Введение в общую психологию». Задача курса — познакомить вас с основными понятиями и проблемами общей психологии. Мы коснемся также немного ее истории, в той мере, в какой это будет необходимо для раскрытия некоторых фундаментальных проблем, например проблемы предмета и метода. Мы познакомимся также с именами некоторых выдающихся ученых далекого прошлого и настоящего, их вкладами в развитие психологии.

Многие темы вы будете изучать затем более подробно и на более сложном уровне — в общих и специальных курсах. Некоторые же из них будут обсуждены только в этом курсе, и их освоение совершенно необходимо для вашего дальнейшего психологического образования.

Итак, самая общая задача «Введения» — заложить фундамент ваших психологических знаний.

Скажу несколько слов об особенностях психологии как науки.

В системе наук психологии должно быть отведено совершенно особое место, и вот по каким причинам.

Во-первых, это наука о самом сложном, что пока известно человечеству. Ведь психика — это «свойство высокоорганизованной материи». Если же иметь в виду психику человека, то к словам «высокоорганизованная материя» нужно прибавить слово «самая»: ведь мозг человека — это самая высокоорганизованная материя, известная нам.

Знаменательно, что с той же мысли начинает свой трактат «О душе» выдающийся древнегреческий философ Аристотель. Он считает, что среди прочих знаний исследованию о душе следует отвести одно из первых мест, так как «оно — знание о наиболее возвышенном и удивительном» [8, с. 371].

Во-вторых, психология находится в особом положении потому, что в ней как бы сливаются объект и субъект познания.

Чтобы пояснить это, воспользуюсь одним сравнением. Вот рождается на свет человек. Сначала, пребывая в младенческом возрасте, он не осознает и не помнит себя. Однако развитие его идет быстрыми темпами. Формируются его физические и психические способности; он учится ходить, видеть, понимать, говорить. С помощью этих способностей он познает мир; начинает действовать в нем; расширяется круг его общения. И вот постепенно из глубины детства приходит к нему и постепенно нарастает совершенно особое ощущение — ощущение собственного «Я». Где-то в подростковом возрасте оно начинает приобретать осознанные формы. Появляются вопросы: «Кто я? Какой я?», а позже и «Зачем я?». Те психические способности и функции, которые до сих пор служили ребенку средством для освоения внешнего мира — физического и социального, обращаются на познание самого себя; они сами становятся предметом осмысления и осознания.

Точно такой же процесс можно проследить в масштабе всего человечества. В первобытном обществе основные силы людей уходили на борьбу за существование, на освоение внешнего мира. Люди добывали огонь, охотились на диких животных, воевали с соседними племенами, получали первые знания о природе.

Человечество того периода, подобно младенцу, не помнит себя. Постепенно росли силы и возможности человечества. Благодаря своим психическим способностям люди создали материальную и духовную культуру; появились письменность, искусства, науки. И вот наступил момент, когда человек задал себе вопросы: что это за силы, которые дают ему возможность творить, исследовать и подчинять себе мир, какова природа его разума, каким законам подчиняется его внутренняя, душевная, жизнь?

Этот момент и был рождением самосознания человечества, т. с. рождением психологического знания.

Событие, которое когда-то произошло, можно коротко выразить так: если раньше мысль человека направлялась на внешний мир, то теперь она обратилась на саму себя. Человек отважился на то, чтобы с помощью мышления начать исследовать само мышление.

Итак, задачи психологии несоизмеримо сложнее задач любой другой науки, ибо только в ней мысль совершает поворот на себя. Только в ней научное сознание человека становится его научным самосознанием.

Наконец, в-третьих, особенность психологии заключается в ее уникальных практических следствиях.

Практические результаты от развития психологии должны стать не только несоизмеримо значительнее результатов любой другой науки, но и качественно другими. Ведь познать нечто — значит овладеть этим «нечто», научиться им управлять.

Научиться управлять своими психическими процессами, функциями, способностями — задача, конечно, более грандиозная, чем, например, освоение космоса. При этом надо особенно подчеркнуть, что, познавая себя, человек будет себя изменять.

Психология уже сейчас накопила много фактов, показывающих, как новое знание человека о себе делает его другим: меняет его отношения, цели, его состояния и переживания. Если же снова перейти к масштабу всего человечества, то можно сказать, что психология — это наука, не только познающая, но и конструирующая, созидающая человека.

И хотя это мнение не является сейчас общепринятым, в последнее время все громче звучат голоса, призывающие осмыслить эту особенность психологии, которая делает ее наукой особого типа.

В заключение надо сказать, что психология — очень молодая наука. Это более или менее понятно: можно сказать, что, как и у вышеупомянутого подростка, должен был пройти период становления духовных сил человечества, чтобы они стали предметом научной рефлексии.

Официальное оформление научная психология получила немногим более 100 лет назад, а именно в 1879 г.: в этом году немецкий психолог В. Вундт открыл в г. Лейпциге первую лабораторию экспериментальной психологии.

Появлению психологии предшествовало развитие двух больших областей знания: естественных наук и философий; психология возникла на пересечении этих областей, поэтому до сих пор не определено, считать психологию естественной наукой или гуманитарной. Из вышесказанного следует, что ни один из этих ответов, по-видимому, не является правильным. Еще раз подчеркну: это — наука особого типа.

Перейдем к следующему пункту нашей лекции — вопросу о соотношении научной и житейской психологии.

Любая наука имеет в качестве своей основы некоторый житейский, эмпирический опыт людей. Например, физика опирается на приобретаемые нами в повседневной жизни знания о движении и падении тел, о трении и инерции, о свете, звуке, теплоте и многом другом.

Математика тоже исходит из представлений о числах, формах, количественных соотношениях, которые начинают формироваться уже в дошкольном возрасте.

Но иначе обстоит дело с психологией. У каждого из нас есть запас житейских психологических знаний. Есть даже выдающиеся житейские психологи. Это, конечно, великие писатели, а также некоторые (хотя и не все) представители профессий, предполагающих постоянное общение с людьми: педагоги, врачи, священнослужители и др. Но, повторяю, и обычный человек располагает определенными психологическими знаниями. Об этом можно судить по тому, что каждый человек в какой-то мере может понять другого, повлиять на его поведение, предсказать его поступки, учесть его индивидуальные особенности, помочь ему и т. п.

Давайте задумаемся над вопросом: чем же отличаются житейские психологические знания от научных? Я назову вам пять таких отличий.

Первое: житейские психологические знания конкретны; они приурочены к конкретным ситуациям, конкретным людям, конкретным задачам. Говорят, официанты и водители такси — тоже хорошие психологи. Но в каком смысле, для решения каких задач? Как мы знаем, часто — довольно прагматических. Также конкретные прагматические задачи решает ребенок, ведя себя одним образом с матерью, другим — с отцом, и снова совсем иначе — с бабушкой. В каждом конкретном случае он точно знает, как надо себя вести, чтобы добиться желаемой цели. Но вряд ли мы можем ожидать от него такой же проницательности в отношении чужих бабушки или мамы. Итак, житейские психологические знания характеризуются конкретностью, ограниченностью задач, ситуаций и лиц, на которые они распространяются.

Научная же психология, как и всякая наука, стремится к обобщениям. Для этого она использует научные понятия. Отработка понятий — одна из важнейших функций науки. В научных понятиях отражаются наиболее существенные свойства предметов и явлений, общие связи и соотношения. Научные понятия четко определяются, соотносятся друг с другом, связываются в законы.

Например, в физике благодаря введению понятия силы И. Ньютону удалось описать с помощью трех законов механики тысячи различных конкретных случаев движения и механического взаимодействия тел.

То же происходит и в психологии. Можно очень долго описывать человека, перечисляя в житейских терминах его качества, черты характера, поступки, отношения с другими людьми. Научная же психология ищет и находит такие обобщающие понятия, которые не только экономизируют описания, но и за конгломератом частностей позволяют увидеть общие тенденции и закономерности развития личности и ее индивидуальные особенности. Нужно отметить одну особенность научных психологических понятий: они часто совпадают с житейскими по своей внешней форме, т. е. попросту говоря, выражаются теми же словами. Однако внутреннее содержание, значения этих слов, как правило, различны. Житейские термины обычно более расплывчаты и многозначны.

Однажды старшеклассников попросили письменно ответить на вопрос: что такое личность? Ответы оказались очень разными, а один учащийся ответил так: «Это то, что следует проверить по документам». Я не буду сейчас говорить о том, как понятие «личность» определяется в научной психологии, — это сложный вопрос, и мы им специально займемся позже, на одной из последних лекций. Скажу только, что определение это сильно расходится с тем, которое было предложено упомянутым школьником.

Второе отличие житейских психологических знаний состоит в том, что они носят интуитивный характер. Это связано с особым способом их получения: они приобретаются путем практических проб и прилаживаний.

Подобный способ особенно отчетливо виден у детей. Я уже упоминала об их хорошей психологической интуиции. А как она достигается? Путем ежедневных и даже ежечасных испытаний, которым они подвергают взрослых и о которых последние не всегда догадываются. И вот в ходе этих испытаний дети обнаруживают, из кого можно «вить веревки», а из кого нельзя.

Часто педагоги и тренеры находят эффективные способы воспитания, обучения, тренировки, идя тем же путем: экспериментируя и зорко подмечая малейшие положительные результаты, т. е. в определенном смысле «идя на ощупь». Нередко они обращаются к психологам с просьбой объяснить психологический смысл найденных ими приемов.

В отличие от этого научные психологические знания рациональны и вполне осознанны. Обычный путь состоит в выдвижении словесно формулируемых гипотез и проверке логически вытекающих из них следствий.

Третье отличие состоит в способах передачи знаний и даже в самой возможности их передачи. В сфере практической психологии такая возможность весьма ограничена. Это непосредственно вытекает из двух предыдущих особенностей житейского психологического опыта — его конкретного и интуитивного характера. Глубокий психолог Ф. М. Достоевский выразил свою интуицию в написанных им произведениях, мы их все прочли — стали мы после этого столь же проницательными психологами? Передается ли житейский опыт от старшего поколения к младшему? Как правило, с большим трудом и в очень незначительной степени. Вечная проблема «отцов и детей» состоит как раз в том, что дети не могут и даже не хотят перенимать опыт отцов. Каждому новому поколению, каждому молодому человеку приходится самому «набивать шишки» для приобретения этого опыта.

В то же время в науке знания аккумулируются и передаются с большим, если можно так выразиться, КПД. Кто-то давно сравнил представителей науки с пигмеями, которые стоят на плечах у великанов — выдающихся ученых прошлого. Они, может быть, гораздо меньше ростом, но видят дальше, чем великаны, потому что стоят на их плечах. Накопление и передача научных знаний возможна благодаря тому, что эти знания кристаллизуются в понятиях и законах. Они фиксируются в научной литературе и передаются с помощью вербальных средств, т. е. речи и языка, чем мы, собственно говоря, и начали сегодня заниматься.

Четвертое различие состоит в методах получения знаний в сферах житейской и научной психологии. В житейской психологии мы вынуждены ограничиваться наблюдениями и размышлениями. В научной психологии к этим методам добавляется эксперимент.

Суть экспериментального метода состоит в том, что исследователь не ждет стечения обстоятельств, в результате которого возникает интересующее его явление, а вызывает это явление сам, создавая соответствующие условия. Затем он целенаправленно варьирует эти условия, чтобы выявить закономерности, которым данное явление подчиняется. С введением в психологию экспериментального метода (открытия в конце прошлого века первой экспериментальной лаборатории) психология, как я уже говорила, оформилась в самостоятельную науку.

Наконец, пятое отличие, и вместе с тем преимущество, научной психологии состоит в том, что она располагает обширным, разнообразным и подчас уникальным фактическим материалом, недоступным во всем своем объеме ни одному носителю житейской психологии. Материал этот накапливается и осмысливается, в том числе в специальных отраслях психологической науки, таких, как возрастная психология, педагогическая психология, пато- и нейропсихология, психология труда и инженерная психология, социальная психология, зоопсихология и др. В этих областях, имея дело с различными стадиями и уровнями психического развития животных и человека, с дефектами и болезнями психики, с необычными условиями труда — условиями стресса, информационных перегрузок или, наоборот, монотонии и информационного голода, — психолог не только расширяет круг своих исследовательских задач, но и сталкивается с новыми неожиданными явлениями. Ведь рассмотрение работы какого-либо механизма в условиях развития, поломки или функциональной перегрузки с разных сторон высвечивает его структуру и организацию.

Приведу короткий пример. Вы, конечно, знаете, что у нас в г. Загорске существует специальный интернат для слепоглухонемых детей. Это дети, у которых нет слуха, нет зрения и, конечно, первоначально нет речи. Главный «канал», через который они могут вступать в контакт с внешним миром, — это осязание.

И вот через этот чрезвычайно узкий канал в условиях специального обучения они начинают познавать мир, людей и себя! Процесс этот, особенно вначале, идет очень медленно, он развернут во времени и во многих деталях может быть увиден как бы через «временную лупу» (термин, который использовали для описания этого феномена известные советские ученые А. И. Мещеряков и Э. В. Ильенков). Очевидно, что в случае развития нормального здорового ребенка многое проходит слишком быстро, стихийно и незамечено. Таким образом, помощь детям в условиях жестокого эксперимента, который поставила над ними природа, помощь, организуемая психологами совместно с педагогами-дефектологами, превращается одновременно в важнейшее средство познания общих психологических закономерностей — развития восприятия, мышления, личности.

Итак, обобщая, можно сказать, что разработка специальных отраслей психологии является Методом (методом с большой буквы) общей психологии. Такого метода лишена, конечно, житейская психология.

Теперь, когда мы убедились в целом ряде преимуществ научной психологии перед житейской, уместно поставить вопрос: а какую позицию научные психологи должны занять по отношению к носителям житейской психологии?

Предположим, вы окончили университет, стали образованными специалистами-психологами. Вообразите себя в этом состоянии. А теперь вообразите рядом с собой какого-нибудь мудреца, необязательно живущего сегодня, какого-нибудь древнегреческого философа, например. Этот мудрец — носитель многовековых размышлений людей о судьбах человечества, о природе человека, его проблемах, его счастье. Вы — носитель научного опыта, качественно другого, как мы только что видели. Так какую же позицию вы должны занять по отношению к знаниям и опыту мудреца? Вопрос этот не праздный, он неизбежно рано или поздно встанет перед каждым из вас: как должны соотноситься в вашей голове, в вашей душе, в вашей деятельности эти два рода опыта?

Я хотела бы предупредить вас об одной ошибочной позиции, которую, впрочем, нередко занимают психологи с большим научным стажем. «Проблемы человеческой жизни. — говорят они, — нет, я ими не занимаюсь. Я занимаюсь научной психологией. Я разбираюсь в нейронах, рефлексах, психических процессах, а не в «муках творчества».

Имеет ли эта позиция некоторые основания? Сейчас мы уже можем ответить на этот вопрос: да, имеет. Эти некоторые основания состоят в том, что упомянутый научный психолог вынужден был в процессе своего образования сделать шаг в мир отвлеченных общих понятий, он вынужден был вместе с научной психологией, образно говоря, загнать жизнь in vitro (в пробирку (лат.)), «разъять» душевную жизнь «на части». Но эти необходимые действия произвели над нею слишком большое впечатление. Он забыл, с какой целью делались эти необходимые шаги, какой путь предполагался дальше. Он забыл или не дал себе труда осознать, что великие ученые — его предшественники вводили новые понятия и теории, выделяя существенные стороны реальной жизни, предполагая затем вернуться к ее анализу с новыми средствами.

История науки, в том числе психологии, знает немало примеров того, как ученый в малом и абстрактном усматривал большое и жизненное. Когда И. В. Павлов впервые зарегистрировал условнорефлекторное отделение слюны у собаки, он заявил, что через эти капли мы в конце концов проникнем в муки сознания человека. Выдающийся советский психолог Л. С. Выготский увидел в «курьезных» действиях типа завязывания узелка на память способы овладения человеком своим поведением.

О том, как видеть в малых фактах отражение общих принципов и как переходить от общих принципов к реальным жизненным проблемам, вы нигде не прочтете. Вы можете развить в себе эти способности, впитывая лучшие образцы, заключенные в научной литературе. Только постоянное внимание к таким переходам, постоянное упражнение в них может сформировать у вас чувство «биения жизни» в научных занятиях. Ну а для этого, конечно, совершенно необходимо обладать житейскими психологическими знаниями, возможно более обширными и глубокими.

Уважение и внимание к житейскому опыту, его знание предостерегут вас еще от одной опасности. Дело в том, что, как известно, в науке нельзя ответить на один вопрос без того, чтобы не возникло десять новых. Но новые вопросы бывают разные: «дурные» и правильные. И это не просто слова. В науке существовали и существуют, конечно, целые направления, которые заходили в тупик. Однако, прежде чем окончательно прекратить свое существование, они некоторое время работали вхолостую, отвечая на «дурные» вопросы, которые порождали десятки других дурных вопросов.

Развитие науки напоминает движение по сложному лабиринту со многими тупиковыми ходами. Чтобы выбрать правильный путь, нужно иметь, как часто говорят, хорошую интуицию, а она возникает только при тесном контакте с жизнью.

В конечном счете мысль моя простая: научный психолог должен быть одновременно хорошим житейским психологом. Иначе он не только будет малополезен науке, но и не найдет себя в своей профессии, попросту говоря, будет несчастен. Мне бы очень хотелось уберечь вас от этой участи.

Один профессор сказал, что если его студенты за весь курс усвоят одну-две основные мысли, он сочтет свою задачу выполненной. Мое желание менее скромно: хотелось бы, чтобы вы усвоили одну мысль уже за одну эту лекцию. Мысль эта следующая: отношения научной и житейской психологии подобны отношениям Антея и Земли; первая, прикасаясь ко второй, черпает из нее свою силу.

Итак, научная психология, во-первых, опирается на житейский психологический опыт; во-вторых, извлекает из него свои задачи; наконец, в-третьих, на последнем этапе им проверяется.

А теперь мы должны перейти к более близкому знакомству с научной психологией.

Знакомство с любой наукой начинается с определения ее предмета и описания круга явлений, которые она изучает. Что же является предметом психологии? На этот вопрос можно ответить двумя способами. Первый способ более правильный, но и более сложный. Второй — относительно формальный, но зато краткий.

Первый способ предполагает рассмотрение различных точек зрения на предмет психологии — так, как они появлялись в истории науки; анализ оснований, почему эти точки зрения сменяли друг друга; знакомство с тем, что в конечном счете от них осталось и какое понимание сложилось на сегодняшний день.

Все это мы будем рассматривать в последующих лекциях, а сейчас ответим кратко.

Слово «психология» в переводе на русский язык буквально означает «наука о душе» (гр. psyche — «душа» + logos — «понятие», «учение»).

В наше время вместо понятия «душа» используется понятие «психика», хотя в языке до сих пор сохранилось много слов и выражений, производных от первоначального корня: одушевленный, душевный, бездушный, родство душ, душевная болезнь, задушевный разговор и т. п.

С лингвистической точки зрения «душа» и «психика» — одно и то же. Однако с развитием культуры и особенно науки значения этих понятий разошлись. Об этом мы будем говорить позже.

Чтобы составить предварительное представление о том, что такое «психика», рассмотрим психические явления. Под психическими явлениями обычно понимают факты внутреннего, субъективного, опыта.

Что такое внутренний, или субъективный, опыт? Вы сразу поймете, о чем идет речь, если обратите взор «внутрь себя». Вам хорошо знакомы ваши ощущения, мысли, желания, чувства.

Вы видите это помещение и все, что в нем находится; слышите, что я говорю, и пытаетесь это понять; вам может быть сейчас радостно или скучно, вы что-то вспоминаете, переживаете какие-то стремления или желания. Все перечисленное — элементы вашего внутреннего опыта, субъективные или психические явления.

Фундаментальное свойство субъективных явлений — их непосредственная представленность субъекту. Что это означает?

Это означает, что мы не только видим, чувствуем, мыслим, вспоминаем, желаем, но и знаем, что видим, чувствуем, мыслим; не только стремимся, колеблемся или принимаем решения, но и знаем об этих стремлениях, колебаниях, решениях. Иными словами, психические процессы не только происходят в нас, но также непосредственно нам открываются. Наш внутренний мир — это как бы большая сцена, на которой происходят различные события, а мы являемся одновременно и действующими лицами, и зрителями.

Эта уникальная особенность субъективных явлений открываться нашему сознанию поражала воображение всех, кто задумывался над психической жизнью человека. А на некоторых ученых она произвела такое впечатление, что они связали с ней решение двух фундаментальных вопросов: о предмете и о методе психологии.

Психология, считали они, должна заниматься только тем, что переживается субъектом и непосредственно открывается его сознанию, а единственный метод (т. е. способ) изучения этих явлений — самонаблюдение. Однако этот вывод был преодолен дальнейшим развитием психологии.

Дело в том, что существует целый ряд других форм проявления психики, которые психология выделила и включила в круг своего рассмотрения. Среди них — факты поведения, неосознаваемые психические процессы, психосоматические явления, наконец, творения человеческих рук и разума, т. е. продукты материальной и духовной культуры. Во всех этих фактах, явлениях, продуктах психика проявляется, обнаруживает свои свойства и поэтому через них может изучаться. Однако к этим выводам психология пришла не сразу, а в ходе острых дискуссий и драматических трансформаций представлений о ее предмете.

В нескольких последующих лекциях мы подробно рассмотрим, как в процессе развития психологии расширялся круг изучаемых ею феноменов. Этот анализ поможет нам освоить целый ряд основных понятий психологической науки и составить представление о некоторых ее основных проблемах.

Сейчас же в порядке подведения итога зафиксируем важное для нашего дальнейшего движения различие между психическими явления и психологическими фактами. Под психическими явлениями понимаются субъективные переживания или элементы внутреннего опыта субъекта.

Под психологическими фактами подразумевается гораздо более широкий круг проявлений психики, в том числе их объективные формы (в виде актов поведения, телесных процессов, продуктов деятельности людей, социально-культурных явлений), которые используются психологией для изучения психики — ее свойств, функций, закономерностей.

Лекция 2

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНИХ ФИЛОСОФОВ О ДУШЕ. ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ

ВОПРОС О ПРИРОДЕ ДУШИ;

ДУША КАК ОСОБАЯ СУЩНОСТЬ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДУШИ И ТЕЛА;

ЭТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ. ФАКТЫ СОЗНАНИЯ. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ СОЗНАНИЯ;

СВОЙСТВА СОЗНАНИЯ;

ЭЛЕМЕНТЫ СОЗНАНИЯ

С этой лекции мы начинаем более систематически рассматривать вопрос о том, как в различные эпохи и периоды развития психологии менялись взгляды на ее предмет.

Психология зародилась в недрах философии, и первые представления о ее предмете связывались с понятием «душа». Практически все древние философы пытались выразить с помощью этого понятия самое главное, сущностное, начало любого предмета живой (а иногда и неживой) природы, рассматривая ее как причину жизни, дыхания, познания и т. п.

Вопрос о природе души решался философами в зависимости от принадлежности их к материалистическому или идеалистическому лагерю.

Так, Демокрит (460-370 гг. до н. э.) считал, что душа — это материальное вещество, которое состоит из атомов огня, шарообразных, легких и очень подвижных. Все явления душевной жизни Демокрит пытался объяснить физическими и даже механическими причинами. Так, по его мнению, душа получает ощущения от внешнего мира благодаря тому, что ее атомы приводятся в движение атомами воздуха или атомами, непосредственно «истекающими» от предметов. Материализм Демокрита носил наивный механистический характер.

Гораздо более сложное представление о душе развил Аристотель (384-322 гг. до н. э.). Его трактат «О душе» —первое специально психологическое сочинение, которое в течение многих веков оставалось главным руководством по психологии. Сам Аристотель по праву считается основателем психологии, как, впрочем, и целого ряда других наук.

Аристотель отрицал взгляд на душу как на вещество. В то же время он не считал возможным рассматривать душу в отрыве от материи (живых тел), как это делали философы-идеалисты. Для определения природы души он использовал сложную философскую категорию «энтелехия», которая означает существование чего-то.

«…Душа, — писал он, — необходимо есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в возможности жизнью. Сущность же (как форма) есть энтелехия; стало быть, душа есть энтелехия такого тела» [8, с. 394]. Один привлекаемый Аристотелем образ хорошо помогает понять смысл этого определения. «Если бы глаз был живым существом, — пишет Аристотель, — то душой его было бы зрение» [8, с. 395]. Итак, душа есть сущность живого тела, «осуществление» его бытия, так же как зрение — сущность и «осуществление» глаза как органа зрения.

Аристотель заложил глубокие основы естественно-научного подхода к изучению психики. Советский философ В. Ф. Асмус характеризует его как «подлинного отца будущей материалистической психологии» [10, с. 62]. Главная функция души, по Аристотелю, — реализация биологического существования организма. Нужно сказать, что такое представление закрепилось впоследствии за понятием «психика»: с точки зрения материалистического естествознания психика явилась одним из факторов эволюции животного мира (см. Лекцию 11). Что же касается понятия «душа», то оно все более сужалось до отражения преимущественно идеальных, «метафизических» и этических проблем существования человека. Основы такого понимания души были заложены философами-идеалистами, и прежде всего Платоном (427-347 гг. до н. э.). Познакомимся с его взглядами несколько более подробно.

Когда говорят о Платоне, то сразу же появляется на сцене имя другого знаменитого античного философа — Сократа (470-399 гг. до н. э.). Почему эти два имени появляются вместе?

Дело в том, что Платон был учеником Сократа, а Сократ не написал ни одной строчки. Он был философом, который проповедовал собственные взгляды устно, в форме бесед. Свои дни он проводил в том, что ходил по улицам Афин, сидел на рыночной площади и беседовал с людьми, людьми очень разными. Это были и простые горожане, и приезжие философы, и его собственные ученики.

В двадцатилетнем возрасте Платон встретил Сократа, и эта встреча перевернула его жизнь. Он оставался с Сократом до самой его смерти, т. с. примерно 7-8 лет. Впоследствии все произведения Платона были написаны в форме диалогов, где главное действующее лицо — Сократ. Так и осталось неизвестным, какая часть идей, которые мы находим у Платона, принадлежит ему, а какая — Сократу. Скорее всего, в текстах Платона органически соединились взгляды обоих этих великих философов.

В текстах Платона мы обнаруживаем взгляд на душу как на самостоятельную субстанцию; она существует наряду с телом и независимо от него. Душа — начало незримое, возвышенное, божественное, вечное. Тело — начало зримое, низменное, преходящее, тленное.

Душа и тело находятся в сложных взаимоотношениях друг с другом. По своему божественному происхождению душа призвана управлять телом, направлять жизнь человека. Однако иногда тело берет душу в свои оковы. Тело раздираемо различными желаниями и страстями. Оно заботится о пропитании, подвержено недугам, страхам, соблазнам. Войны и ссоры происходят из-за потребностей тела. Оно мешает также чистому познанию.

Во взглядах на то, как душа и тело связаны с познанием, ярко проявляется идеализм Платона (он родоначальник объективного идеализма).

Платон постулирует изначальное существование мира идей. Этот мир идей существует вне материи и вне индивидуального сознания. Он представляет собой совокупность абстрактных идей — идей о сущностях предметов внешнего мира. Существуют идеи добродетели вообще, красоты вообще, справедливости вообще. То, что происходит на земле в повседневной жизни людей, есть лишь отражение, тень этих общих идей. Истинное познание есть постепенное проникновение в мир идей. Но для того чтобы приобщиться к нему, душа должна освободиться от влияния тела. Во всяком случае она не должна слепо доверять показаниям органов чувств. Истинное знание достигается только путем непосредственного проникновения души в мир идей.

Из своего представления о душе Платон и Сократ делают этические выводы. Поскольку душа — самое высокое, что есть в человеке, он должен заботиться о ее здоровье намного больше, чем о здоровье тела. При смерти душа расстается с телом, и в зависимости от того, какой образ жизни вел человек, его душу ждет различная судьба: она либо будет блуждать вблизи земли, отягощенная телесными элементами, либо отлетит от земли в идеальный мир.

Основные мысли о природе души и ее отношениях с телом мы находим в диалоге Платона «Федон», который в древности назывался «О душе». Несколько слов о событиях, которые в нем описываются.

Это последний день жизни Сократа. Он сидит в афинской тюрьме, и после заката солнца должен выпить яд. С Сократом произошла странная история: он был приговорен к смерти афинским судом за свою философскую деятельность, за те беседы, которые он целыми днями вел на улицах. За время этих бесед он нажил много врагов. Дело в том, что его интересовали не только абстрактные философские проблемы, но и истины, относящиеся к жизни. А собеседниками его были иногда и именитые граждане, и политические деятели. Сократ донимал их всех вопросами, показывал их недостатки, разоблачал образ их жизни.

К Сократу в тюрьму приходят ученики. Они в страшном горе и время от времени выдают свое состояние удрученным видом или каким-нибудь восклицанием. Сократ снова и снова убеждает их в том, что для него это день не несчастный, а, наоборот, самый счастливый. Он не чувствует, что с ним сегодня произойдет беда. Ведь он считал философию делом своей жизни и в течение всей жизни как истинный философ стремился к отделению души от тела. Неужели теперь, когда это событие, наконец, должно наступить, он дрогнет и воспримет его как наказание? Наоборот, это будет самый радостный момент в его жизни.

Из другого произведения Платона — «Апология Сократа» — мы узнаем о поведении Сократа в дни суда.

Сократ отказывается от зашиты. Он рассматривает суд как еще одну прекрасную возможность побеседовать с афинянами. Вместо того чтобы защитить себя, он объясняет им снова и снова на примере их и своей жизни, как следует себя вести.

«Даже если бы вы сказали мне, — обращается он к афинянам, на этот раз, Сократ, мы <…> отпустим тебя с тем, однако, чтобы ты больше уже не занимался этими исследованиями и оставил философию <…> то я бы вам сказал: «Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее бога, чем вас. и пока я дышу <…> не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: «Ты лучший из людей, раз ты афинянин, гражданин величайшего города <…> Не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разуме, об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше?» И если кто из вас станет спорить и утверждать, что он заботится, то я не отстану <…> а буду его расспрашивать, испытывать, уличать, и если мне покажется, что в нем нет добродетели, а он только говорит, что она есть, я буду попрекать его за то, что он самое дорогое ни во что не ценит, а плохое ценит дороже всего» [86, с. 98-99].

После объявления смертного приговора Сократ обращается к афинянам с последней просьбой: когда подрастут его сыновья, последить за ними, и если они увидят, что сыновья ведут недостойный образ жизни, поступать с ними так, как поступал он с жителями Афин, — указывать им на их недостатки, стыдить за недостойный образ жизни и призывать к жизни добродетельной.

Вот так своим поведением, жизнью и даже смертью Сократ доказывает свои взгляды на природу души и на ее назначение. И может быть, именно из-за этого они произвели огромное впечатление на мировую культуру. Они вошли в христианскую религию, долго питали мировую литературу, философию.

Кстати, плащи, которые вскоре стали носить философы, воспроизводили плащ Сократа, в котором он ходил, не снимая его зимой и летом, а впоследствии эта одежда повторилась в монашеских рясах.

Если посмотреть на учение Сократа и Платона в целом с наших позиций, то можно обнаружить ряд поднятых ими проблем, вполне актуальных и для современной психологии. Нужно только подойти к ним особым образом — отнестись как к ярким и точным художественным метафорам.

Давайте спросим себя: «А не существует ли действительно в каком-то смысле тот мир идей, о котором говорил Платон? Не существует ли такой «мир идей», который противостоит индивидуальному сознанию каждого конкретного человека, существует до него и независимо от него и к которому каждый появляющийся на свет человек приобщается, приобретая знания и постигая истины?» И мы можем ответить: да, в каком-то смысле существует. Что же это за мир? Это мир духовной человеческой культуры, зафиксированный в ее материальных носителях, прежде всего в языке, в научных и литературных текстах. Это мир абстрактных понятий, в которых отражены общие свойства и сущности вещей. Это мир человеческих ценностей и человеческих идеалов.

Развивающийся вне этого мира ребенок (а такие истории известны — это дети, выкормленные животными), какими бы природными задатками он ни обладал, не становится человеком, его психика не становится человеческой. И вот, когда читаешь Платона и воспринимаешь его учение как художественную метафору, удивляешься, насколько проникновенно и ярко он показал процесс приобщения индивидуального сознания к общечеловеческому сознанию, процесс врастания каждого индивида в мир духовной человеческой культуры.

Возьмем другую проблему: представление о душе как о начале, которое призвано направлять жизнь человека, но которое само нуждается в заботе с целью сохранения ее чистоты, «освобождения от оков тела». Долгое время эти идеи оставались, пожалуй, самой большой проблемой для психологии, и долгое время психологией не принимались. Та «новая экспериментальная психология», с которой мы сегодня начнем знакомиться, объявила понятие души метафизическим и отказалась от рассмотрения как самого этого понятия, так и связанных с ним нравственно-этических выводов. И только в последние десятилетия духовные аспекты жизни человека стали интенсивно обсуждаться в психологии в связи с такими понятиями, как «зрелость личности», «рост личности», «здоровье личности» и т. п. И многое из того, что сейчас обнаруживается, вполне перекликается с этическими следствиями учения о душе выдающихся античных философов.

Мы переходим к новому крупному этапу развития психологии. Начало его относится к последней четверти XIX в., когда оформилась научная психология. У истоков этой новой психологии стоит французский философ Репе Декарт (1596-1650). Латинский вариант его имени — Ренатус Картезиус, отсюда — термины: «картезианская философия», «картезианская интуиция» и т. п.

Декарт окончил иезуитскую школу, где проявил блестящие способности. Особенно он увлекался математикой. Она привлекала его тем, что покоится на ясных основаниях и строга в своих выводах. Он решил, что математический способ мышления должен быть положен в основу любой науки. Кстати, Декарт сделал выдающийся вклад в математику. Он ввел алгебраические обозначения, отрицательные числа, изобрел аналитическую геометрию.

Декарт считается родоначальником рационалистической философии. Согласно его мнению, знание должно строиться на непосредственно очевидных данных, на непосредственной интуиции. Из нее оно должно выводиться методом логического рассуждения.

В одном из своих произведений Р. Декарт рассуждает о том, как лучше всего добраться до истины [31]. Он считает, что человек с детства впитывает в себя очень многие заблуждения, принимая на веру различные утверждения и идеи. Так что если хотеть найти истину, то для начала надо все подвергнуть сомнению. Тогда человек легко может усомниться в показаниях своих органов чувств, в правильности логических рассуждений и даже математических доказательств, потому что если Бог сделал человека несовершенным, то и его рассуждения могут содержать ошибки.

Так, подвергнув все сомнению, мы можем прийти к выводу, что нет ни земли, ни неба, ни Бога, ни нашего собственного тела. Но при этом обязательно что-то останется. Что же останется? Останется наше сомнение — верный признак того, что мы мыслим. И вот тогда мы можем утверждать, что существуем, ибо «…мысля, нелепо предполагать несуществующим то, что мыслит». И дальше следует знаменитая декартовская фраза: «Мыслю, следовательно, существую» («cogito ergo sum») [31, с. 428].

«Что же такое мысль?» — задает себе дальше вопрос Декарт. И отвечает, что под мышлением он подразумевает «все то, что происходит в нас», все, что мы «воспринимаем непосредственно само собою». И поэтому мыслить — значит не только понимать, но и «желать», «воображать», «чувствовать» [31, с. 429].

В этих утверждениях Декарта и содержится тот основной постулат, из которого стала исходить психология конца XIX в., — постулат, утверждающий, что первое, что человек обнаруживает в себе, — это его собственное сознание. Существование сознания — главный и безусловный факт, и основная задача психологии состоит в том, чтобы подвергнуть анализу состояния и содержания сознания. Так, «новая психология», восприняв дух идей Декарта, сделала своим предметом сознание.

Что же имеют в виду, когда говорят о состояниях и содержаниях сознания? Хотя предполагается, что они непосредственно известны каждому из нас, возьмем для примера несколько конкретных описаний, взятых из психологических и художественных текстов.

Вот один отрывок из книги известного немецкого психолога В. Кёлера «Гештальтпсихология», в котором он пытается проиллюстрировать те содержания сознания, которыми, по его мнению, должна заниматься психология. В целом они составляют некоторую «картину мира».

«В моем случае <…> эта картина — голубое озеро, окруженное темным лесом, серая холодная скала, к которой я прислонился, бумага, на которой я пишу, приглушенный шум листвы, едва колышимой ветром, и этот сильный запах, идущий от лодок и улова. Но мир содержит значительно больше, чем эта картина. Не знаю почему, но передо мной вдруг мелькнуло совсем другое голубое озеро, которым я любовался несколько лет тому назад в Иллинойсе. С давних пор для меня стало привычным появление подобных воспоминаний, когда я нахожусь в одиночестве.

И этот мир содержит еще множество других вещей, например мою руку и мои пальцы, которые помещаются на бумаге.

Сейчас, когда я перестал писать и вновь оглядываюсь вокруг себя, я испытываю чувство силы и благополучия. Но мгновением позже я ощущаю в себе странное напряжение, переходящее почти в чувство загнанности: я обещал сдать эту рукопись законченной через несколько месяцев».

В этом отрывке мы знакомимся с содержанием сознания, которое однажды нашел в себе и описал В. Кёлер. Мы видим, что в это описание входят и образы непосредственно окружающего мира, и образы-воспоминания, и мимолетные ощущения себя, своей силы и благополучия, и острое отрицательное эмоциональное переживание.

Приведу еще один отрывок, на этот раз взятый из текста известного естествоиспытателя Г. Гельмгольца, в котором он описывает процесс мышления.

«…Мысль осеняет нас внезапно, без усилия, как вдохновение <…> Каждый раз мне приходилось сперва всячески переворачивать мою задачу на все лады, так что все ее изгибы и сплетения залегли прочно в голове и могли быть снова пройдены наизусть, без помощи письма.

Дойти до этого обычно невозможно без долгой продолжительной работы. Затем, когда прошло наступившее утомление, требовался часок полной телесной свежести и чувства спокойного благосостояния — и только тогда приходили хорошие идеи» [26, с. 367].

Конечно, нет недостатка в описаниях «состояний сознания», особенно эмоциональных состояний, в художественной литературе. Вот отрывок из романа «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, в котором описываются переживания сына Анны, Сережи:

«Он не верил в смерть вообще, и в особенности в ее смерть… и потому и после того, как ему сказали, что она умерла, он во время гулянья отыскивал ее. Всякая женщина, полная, грациозная, с темными волосами, была его мать. При виде такой женщины в душе его поднималось чувство нежности, такое, что он задыхался и слезы выступали на глаза. И он вот-вот ждал, что она подойдет к нему, поднимет вуаль. Все лицо ее будет видно, она улыбнется, обнимет его, он услышит ее запах, почувствует нежность ее руки и заплачет счастливо… Нынче сильнее, чем когда-нибудь, Сережа чувствовал прилив любви к ней и теперь, забывшись <…> изрезал весь край стола ножичком, блестящими глазами глядя перед собой и думая о ней» [112, т. IX, с. 102].

Излишне напоминать, что вся мировая лирика наполнена описаниями эмоциональных состояний, тончайших «движений души». Вот хотя бы этот отрывок из известного стихотворения А. С. Пушкина:

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье.

И жизнь, и слезы, и любовь.

Или из стихотворения М. Ю. Лермонтова:

С души как бремя скатится,

Сомненье далеко —

И верится.и плачется,

И так легко, легко…

Итак, на исследование вот какой сложной реальности отважились психологи в конце XIX века.

Как же такое исследование проводить? Прежде всего, считали они, нужно описать свойства сознания.

Первое, что мы обнаруживаем при взгляде на «поле сознания», — это необыкновенное разнообразие его содержаний, которое мы уже отмечали. Один психолог сравнивал картину сознания с цветущим лугом: зрительные образы, слуховые впечатления, эмоциональные состояния и мысли, воспоминания, желания — все это может находится там одновременно.

Однако это далеко не все, что можно сказать про сознание. Его поле неоднородно еще и в другом смысле: в нем отчетливо выделяется центральная область, особенно ясная и отчетливая; это — «поле внимания», или «фокус сознания»; за пределами ее находится область, содержания которой неотчетливы, смутны, нерасчленены; это — «периферия сознания».

Далее, содержания сознания, заполняющие обе описанные области, находятся в непрерывном движении. В.Джеймс, которому принадлежит яркое описание различных феноменов сознания, выделяет два вида его состояния: устойчивые и изменчивые, быстро преходящие. Когда мы, например, размышляем, мысль останавливается на тех образах, в которые облекается предмет нашего размышления. Наряду с этим бывают неуловимые переходы от одной мысли к другой. Весь процесс в целом похож на полет птицы: периоды спокойного парения (устойчивые состояния) перемежаются со взмахами крыльев (изменчивые состояния). Переходные моменты от одного состояния к другому очень трудно уловить самонаблюдением, ибо если мы пытаемся их остановить, то исчезает само движение, а если мы пытаемся о них вспомнить по их окончании, то яркий чувственный образ, сопровождающий устойчивые состояния, затмевает моменты движения.

Движение сознания, непрерывное изменение его содержаний и состояний В. Джеймс отразил в понятии «поток сознания». Поток сознания невозможно остановить, ни одно минувшее состояние сознание не повторяется. Тождественным может быть только объект внимания, а не впечатление о нем. Кстати, удерживается внимание на объекте только в том случае, если в нем открываются все новые и новые стороны.

Далее, можно обнаружить, что процессы сознания делятся на два больших класса. Одни из них происходят как бы сами собой, другие организуются и направляются субъектом. Первые процессы называются непроизвольными, вторые — произвольными.

Оба типа процессов, а также ряд других замечательных свойств сознания хорошо демонстрируются с помощью прибора, которым пользовался в своих экспериментах В. Вундт. Это — метроном; его прямое назначение — задавать ритм при игре на музыкальных инструментах. В лаборатории же В. Вундта он стал практически первым психологическим прибором.

В. Вундт предлагает вслушаться в серию монотонных щелчков метронома. Можно заметить, что звуковой ряд в нашем восприятии непроизвольно ритмизируется. Например, мы можем услышать его как серию парных щелчков с ударением на каждом втором звуке («тик-так», «тик-так»…). Второй щелчок звучит настолько громче и яснее, что мы можем приписать это объективному свойству метронома. Однако такое предположение легко опровергается тем, что, как оказывается, можно произвольно изменить ритмическую организацию звуков. Например, начать слышать акцент на первом звуке каждой пары («так-тик», «так-тик»…) или вообще организовать звуки в более сложный такт из четырех щелчков.

Итак, сознание по своей природе ритмично, заключает В. Вундт, причем организация ритма может быть как произвольной, так и непроизвольной [20, с. 10].

С помощью метронома В. Вундт изучал еще одну очень важную характеристику сознания — его «объем». Он задал себе вопрос: какое количество отдельных впечатлений может вместить сознание одновременно?

Опыт Вундта состоял в том, что он предъявлял испытуемому ряд звуков, затем прерывал его и давал второй ряд таких же звуков. Испытуемому задавался вопрос: одинаковой длины были ряды или разной? При этом запрещалось считать звуки; следовало просто их слушать и составить о каждом ряде целостное впечатление. Оказалось, что если звуки организовывались в простые такты по два (с ударением на первом или втором звуке пары), то испытуемому удавалось сравнить ряды, состоящие из 8 пар. Если же количество пар превосходило эту цифру, то ряды распадались, т. е. уже не могли восприниматься как целое. Вундт делает вывод, что ряд из восьми двойных ударов (или из 16 отдельных звуков) является мерой объема сознания.

Далее он ставит следующий интересный и важный опыт. Он снова предлагает испытуемому слушать звуки, однако произвольно организуя их в сложные такты по восемь звуков каждый, и затем повторяет процедуру измерения объема сознания. Оказывается, что испытуемый на этот раз может услышать как целостный ряд пять таких тактов по 8 звуков, т. е. всего 40 звуков!

Этими опытами В. Вундт обнаружил очень важный факт, а именно, что человеческое сознание способно почти беспредельно насыщаться некоторым содержанием, если оно активно объединяется во все более и более крупные единицы. При этом он подчеркивал, что способность к укрупнению единиц обнаруживается не только в простейших перцептивных процессах, но и в мышлении. Понимание фразы, состоящей из многих слов и из еще большего количества отдельных звуков, есть не что иное, как организация единицы более высокого порядка. Процессы такой организации Вундт называл «актами апперцепции».

Итак, в психологии была проделана большая и кропотливая работа по описанию общей картины и свойств сознания: многообразия его содержаний, динамики, ритмичности, неоднородности его поля, его объема и т. д. Возникли вопросы: каким образом его исследовать дальше? Каковы следующие задачи психологии?

И здесь был сделан тот поворот, который со временем завел психологию сознания в тупик. Психологи решили, что они должны последовать примеру естественных наук, например физики или химии. Первая задача науки, считали ученые того времени, найти простейшие элементы. Значит, и психология должна найти элементы сознания, разложить сложную динамичную картину сознания на простые, далее неделимые, части. Это во-первых. Вторая задача состоит в том, чтобы найти законы соединения простейших элементов. Итак, сначала разложить сознание на составные части, а потом снова его собрать из этих частей.

Так и начали действовать психологи. Простейшими элементами сознания В. Вундт объявил отдельные впечатления, или ощущения.

Например, в опытах с метрономом это были отдельные звуки. А вот пары звуков, т. е. те самые единицы, которые образовывались за счет субъективной организации ряда, он называл сложными элементами, или восприятиями.

Каждое ощущение, по Вундту, обладает рядом свойств, или атрибутов. Оно характеризуется прежде всего качеством (ощущения могут быть зрительными, слуховыми, обонятельными и т. п.), интенсивностью, протяженностью (т. е. длительностью) и, наконец, пространственной протяженностью (последнее свойство присуще не всем ощущениям, например оно есть у зрительных ощущений и отсутствует у слуховых).

Ощущения с описанными их свойствами являются объективными элементами сознания. Но ими и их комбинациями не исчерпываются содержания сознания. Есть еще субъективные элементы, или чувства. В. Вундт предложил три пары субъективных элементов — элементарных чувств: удовольствие-неудовольствие, возбуждение-успокоение, напряжение-разрядка. Эти пары — независимые оси трехмерного пространства всей эмоциональной сферы.

Он опять демонстрирует выделенные им субъективные элементы на своем излюбленном метрономе. Предположим, испытуемый организовал звуки в определенные такты. По мере повторения звукового ряда он все время находит подтверждение этой организации и каждый раз испытывает чувство удовольствия. А теперь, предположим, экспериментатор сильно замедлил ритм метронома. Испытуемый слышит звук — и ждет следующего; у него растет чувство напряжения. Наконец, щелчок метронома наступает — и возникает чувство разрядки. Экспериментатор учащает щелчки метронома — и у испытуемого появляется какое-то дополнительное внутреннее ощущение: это возбуждение, которое связано с ускоренным темпом щелчков. Если же темп замедляется, то возникает успокоение.

Подобно тому, как воспринимаемые нами картины внешнего мира состоят из сложных комбинаций объективных элементов, т. е. ощущений, наши внутренние переживания состоят из сложных комбинаций перечисленных субъективных элементов, т. е. элементарных чувств. Например, радость — это удовольствие и возбуждение; надежда — удовольствие и напряжение; страх — неудовольствие и напряжение. Итак, любое эмоциональное состояние можно «разложить» по описанным осям или собрать из трех простейших элементов.

Не буду продолжать построения, которыми занималась психология сознания. Можно сказать, что она не достигла успехов на этом пути: ей не удалось собрать из простых элементов живые полнокровные состояния сознания. К концу первой четверти нашего столетия эта психология практически перестала существовать.

Для этого было, по крайней мере, три причины: 1) ограничение таким узким кругом явлений, как содержания и состояния сознания; 2) идея разложения психики на простейшие элементы была ложной; 3) очень ограниченным по своим возможностям был метод, который психология сознания считала единственно возможным, — метод интроспекции.

Однако нужно отметить и следующее: психология того периода описала многие важные свойства и феномены сознания и тем самым поставила многие до сего времени обсуждаемые проблемы. Одну из таких проблем, поднятых психологией сознания в связи с вопросом о ее методе, мы подробно рассмотрим на следующей лекции.

Лекция 3

МЕТОД ИНТРОСПЕКЦИИ И ПРОБЛЕМА САМОНАБЛЮДЕНИЯ

«РЕФЛЕКСИЯ» Дж. ЛОККА. МЕТОД ИНТРОСПЕКЦИИ: «ПРЕИМУЩЕСТВА»;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ;

ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ;

КРИТИКА. МЕТОД ИНТРОСПЕКЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ САМОНАБЛЮДЕНИЯ (ОТЛИЧИЯ). ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ: ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗДВОЕНИЯ СОЗНАНИЯ;

ИНТРО-, ЭКСТРО- И МОНОСПЕКЦИЯ;

САМОНАБЛЮДЕНИЕ И САМОПОЗНАНИЕ. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Как я уже говорила, в психологии сознания метод интроспекции (букв, «смотрения внутрь») был признан не только главным, но и единственным методом психологии.

В основе этого убеждения лежали следующие два бесспорных обстоятельства.

Во-первых, фундаментальное свойство процессов сознания непосредственно открываться (репрезентироваться) субъекту. Во-вторых, «закрытость» тех же процессов для внешнего наблюдателя. Сознания разных людей сравнивались в то время с замкнутыми сферами, которые разделены пропастью. Никто не может перейти эту пропасть, никто не может непосредственно пережить состояния моего сознания так, как я их переживаю. И я никогда не проникну в образы и переживания других людей. Я даже не могу установить, является ли красный цвет красным и для другого; возможно, что он называет тем же словом ощущение совершенно иного качества!

Я хочу подчеркнуть, казалось бы, кристальную ясность и строгость выводов психологии того времени относительно ее метода. Все рассуждение заключено в немногих коротких предложениях: предмет психологии — факты сознания; последние непосредственно открыты мне — и никому больше; следовательно, изучать их можно методом интроспекции — и никак иначе.

Однако простота и очевидность каждого из этих утверждений, как и всего вывода в целом, только кажущиеся. В действительности в них заключена одна из самых сложных и запутанных проблем психологии — проблема самонаблюдения.

Нам и предстоит разобраться в этой проблеме.

Мне хотелось бы, чтобы на примере рассмотрения этой проблемы вы увидели, как много значат в науке критичность и одновременно гибкость подхода. Так, на первый взгляд очевидный тезис начинает расшатываться от того, что к нему подходят с других точек зрения и находят незамеченные ранее оттенки, неточности и т. п.

Давайте же займемся более внимательно вопросом о том, что такое интроспекция, как она понималась и применялась в качестве метода психологии на рубеже XIX—XX вв.

Идейным отцом метода интроспекции считается английский философ Дж. Локк (1632-1704), хотя его основания содержались также в декартовском тезисе о непосредственном постижении мыслей.

Дж. Локк считал, что существует два источника всех наших знаний: первый источник — это объекты внешнего мира, второй — деятельность собственного ума. На объекты внешнего мира мы направляем свои внешние чувства и в результате получаем впечатления (или идеи) во внешних вещах. Деятельность же нашего ума, к которой Локк причислял мышление, сомнение, веру, рассуждения, познание, желания, познается с помощью особого, внутреннего, чувства — рефлексии. Рефлексия, по Локку, — это «наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность» [64, с. 129].

Дж. Локк замечает, что рефлексия предполагает особое направление внимания на деятельность собственной души, а также достаточную зрелость субъекта. У детей рефлексии почти нет, они заняты в основном познанием внешнего мира. Она может не развиться и у взрослого, если он не проявит склонности к размышлению над самим собой и не направит на свои внутренние процессы специального внимания.

«Ибо хотя она (т. е. деятельность души. — Ю. Г.) протекает постоянно, но, подобно проносящимся призракам, не производит впечатления, достаточно глубокого, чтобы оставить в уме ясные, отличные друг от друга, прочные идеи» [64, с. 131].

Итак, у Локка содержится по крайней мере два важных утверждения.

1. Существует возможность раздвоения, или «удвоения», психики. Душевная деятельность может протекать как бы на двух уровнях: процессы первого уровня — восприятия, мысли, желания; процессы второго уровня — наблюдение, или «созерцание» этих восприятий, мыслей, желаний.

2. Деятельность души первого уровня есть у каждого человека и даже у ребенка. Душевная деятельность второго уровня требует специальной организации. Это специальная деятельность. Без нее знание о душевной жизни невозможно. Без нее впечатления о душевной жизни подобны «проносящимся призракам», которые не оставляют в душе «ясные и прочные идеи».

Эти оба тезиса, а именно возможность раздвоения сознания и необходимость организации специальной деятельности для постижения внутреннего опыта, были приняты на вооружение психологией сознания. Были сделаны следующие научно-практические выводы:

1) психолог может проводить психологические исследования только над самим собой. Если он хочет знать, что происходит с другим, то должен поставить себя в те же условия, пронаблюдать себя и по аналогии заключить о содержании сознания другого человека;

2) поскольку интроспекция не происходит сама собой, а требует особой деятельности, то в ней надо упражняться, и упражняться долго.

Когда вы будете читать современные статьи с описанием экспериментов, то увидите, что в разделе «Методика», как правило, приводятся различные сведения об испытуемых. Обычно указывается их пол, возраст, образование. Иногда даются специальные, важные для данных экспериментов, сведения: например, о нормальной остроте зрения, умственной полноценности и т. п.

В экспериментальных отчетах конца прошлого и начала нашего века также можно обнаружить раздел с характеристикой испытуемых. Но он выглядит совсем необычно. Например, читаешь, что одним испытуемым был профессор психологии с десятилетним инстроспекциочистским стажем; другой испытуемый был, правда, не профессор, а всего лишь ассистент-психолог, но также опытный интроспекпионист, так как прошел 6-месячные курсы интроспекции, и т. п.

Психологи того времени отмечали важные дополнительные преимущества метода интроспекции.

Во-первых, считалось, что в сознании непосредственно отражается причинная связь психических явлений. Например, если я захотела поднять руку и подняла ее, то причина действия мне непосредственно известна: она присутствует в сознании в форме решения поднять руку. В более сложном случае, если человек вызывает во мне сострадание и я стремлюсь ему всячески помочь, для меня очевидно, что мои действия имеют своей причиной чувство сострадания. Я не только переживаю это чувство, но знаю его связь с моими действиями.

Отсюда положение психологии считалось намного легче, чем положение других наук, которые должны еще доискиваться до причинных связей.

Второе отмечавшееся достоинство: интроспекция поставляет психологические факты, так сказать, в чистом виде, без искажений. В этом отношении психология также выгодно отличается от других наук. Дело в том, что при познании внешнего мира наши органы чувств, вступая во взаимодействие с внешними предметами, искажают их свойства. Например, за ощущениями света и звука стоят физические реальности — электромагнитные и воздушные волны, которые совершенно не похожи ни на цвет, ни на звук. И их еще надо как-то «очищать» от внесенных искажений.

В отличие от этого для психолога данные ощущения есть именно та действительность, которая его интересует. Любое чувство, которое испытывает человек, независимо от его объективной обоснованности или причины, есть истинный психологический факт. Между содержаниями сознаний и внутренним взором нет искажающей призмы!

«В сфере непосредственных данных сознания нет уже различия между объективным и субъективным, реальным и кажущимся, здесь все есть, как кажется, и даже именно потому, что оно кажется: ведь когда что-нибудь нам кажется, что и есть вполне реальный факт нашей внутренней душевной жизни» [65, с. 1034].

Итак, применение метода интроспекции подкреплялось еще соображениями об особых преимуществах этого метода.

В психологи конца XIX в. начался грандиозный эксперимент по проверке возможностей метода интроспекции. Научные журналы того времени были наполнены статьями с интроспективными отчетами; в них психологи с большими подробностями описывали свои ощущения, состояния, переживания, которые появлялись у них при предъявлении определенных раздражителей, при постановке тех или иных задач.

Надо сказать, что это не были описания фактов сознания в естественных жизненных обстоятельствах, что само по себе могло бы представить интерес. Это были лабораторные опыты, которые проводились «в строго контролируемых условиях», чтобы получить совпадение результатов у разных испытуемых. Испытуемым предъявлялись отдельные зрительные или слуховые раздражители, изображения предметов, слова, фразы; они должны были воспринимать их, сравнивать между собой, сообщать об ассоциациях, которые у них возникали, и т. п.

Эксперименты наиболее строгих интроспекционистов (Э. Титченера и его учеников) осложнялись еще двумя дополнительными требованиями.

Во-первых, интроспекция должна была направляться на выделение простейших элементов сознания, т. е. ощущений и элементарных чувств. (Дело в том, что метод интроспекции с самого начала соединился с атомистическим подходом в психологии, т. е. убеждением, что исследовать — значит разлагать сложные процессы на простейшие элементы.)

Во-вторых, испытуемые должны были избегать в своих ответах терминов, описывающих внешние объекты, а говорить только о своих ощущениях, которые вызывались этими объектами, и о качествах этих ощущений. Например, испытуемый не мог сказать: «Мне было предъявлено большое красное яблоко». А должен был сообщить примерно следующее: «Сначала я получил ощущение красного, и оно затмило все остальное; потом оно сменилось впечатлением круглого, одновременно с которым возникло легкое щекотание в языке, по-видимому, след вкусового ощущения. Появилось также быстро преходящее мускульное ощущение в правой руке…».

Ответ в терминах внешних объектов был назван Э. Титченером «ошибкой стимула» — известный термин интроспективной психологии, отражающий ее атомистическую направленность на элементы сознания.

По мере расширения этого рода исследований стали обнаруживаться крупные проблемы и трудности.

Во-первых, становилась все более очевидной бессмысленность такой «экспериментальной психологии». По словам одного автора, в то время от психологии отвернулись все, кто не считал ее своей профессией.

Другим неприятным следствием были накапливающиеся противоречия в результатах. Результаты не совпадали не только у различных авторов, но даже иногда у одного и того же автора при работе с разными испытуемыми.

Больше того, зашатались основы психологии — элементы сознания. Психологи стали находить такие содержания сознания, которые никак не могли быть разложены на отдельные ощущения или представлены в виде их сумм. Возьмите мелодию, говорили они, и перенесите ее в другую тональность; в ней изменится каждый звук, однако мелодия при этом сохранится. Значит, не отдельные звуки определяют мелодию, не простая их совокупность, а какое-то особое качество, которое связано с отношениями между звуками. Это качество целостной структуры (нем. — «гештальта»), а не суммы элементов.

Далее, систематическое применение интроспекции стало обнаруживать нечувственные, или безобразные, элементы сознания. Среди них, например, «чистые» движения мысли, без которых, как оказалось, невозможно достоверно описать процесс мышления.

Наконец, стали выявляться неосознаваемые причины некоторых явлений сознания (о них подробнее ниже).

Таким образом, вместо торжества науки, обладающей таким уникальным методом, в психологии стала назревать ситуация кризиса.

В чем же было дело? Дело было в том, что доводы, выдвигаемые в защиту метода интроспекции, не были строго проверены. Это были утверждения, которые казались верными лишь на первый взгляд.

В самом деле, начну с утверждения о возможности раздвоения сознания. Казалось бы, мы действительно можем что-то делать и одновременно следить за собой. Например, писать — и следить за почерком, читать вслух — и следить за выразительностью чтения. Казалось бы так — и в то же время не так или по крайней мере не совсем так!

Разве не менее известно, что наблюдение за ходом собственной деятельности мешает этой деятельности, а то и вовсе ее разрушает? Следя за почерком, мы можем потерять мысль; стараясь читать с выражением — перестать понимать текст.

Известно, насколько разрушающим образом действует рефлексия на протекание наших чувств: от нее они бледнеют, искажаются, а то и вовсе исчезают. И напротив, насколько «отдача чувству» исключает возможность рефлексии!

В психологии специально исследовался вопрос о возможности одновременного осуществления двух деятельностей. Было показано, что это возможно либо путем быстрых переходов от одной деятельности к другой, либо если одна из деятельностей относительно проста и протекает «автоматически». Например, можно вязать на спицах и смотреть телевизор, но вязание останавливается в наиболее захватывающих местах; во время проигрывания гамм можно о чем-то думать, но это невозможно при исполнении трудной пьесы.

Если применить все сказанное к интроспекции (а ведь она тоже вторая деятельность!), то придется признать, что ее возможности крайне ограничены. Интроспекцию настоящего, полнокровного акта сознания можно осуществить, только прервав его. Надо сказать, что интроспекционисты довольно быстро это поняли. Они отмечали, что приходится наблюдать не столько сам непосредственно текущий процесс, сколько его затухающий след. А чтобы следы памяти сохраняли возможно большую полноту, надо процесс дробить (актами интроспекции) на мелкие порции. Таким образом, интроспекция превращаюсь в «дробную» ретроспекцию.

Остановимся на следующем утверждении — якобы возможности с помощью интроспекции выявлять причинно-следственные связи в сфере сознания.

Пожалуй, примерами отдельных, так называемых произвольных, действий справедливость этого тезиса и ограничивается. Зато с каким количеством необъяснимых фактов собственного сознания мы встречаемся повседневно! Неожиданно всплывшее воспоминание или изменившееся настроение часто заставляет нас проводить настоящую исследовательскую работу по отысканию их причин. Или возьмем процесс мышления: разве мы всегда знаем, какими путями пришла нам в голову та или иная мысль? История научных открытий и технических изобретений изобилует описаниями внезапных озарений! И вообще, если бы человек мог непосредственно усматривать причины психических процессов, то психология была бы совсем не нужна! Итак, тезис о непосредственной открытости причин на поверку оказывается неверен.

Наконец, рассмотрим мнение о том, что интроспекция поставляет сведения о фактах сознания в неискаженном виде. Что это не так, видно уже из сделанного выше замечания о вмешательстве интроспекции в исследуемый процесс. Даже когда человек дает отчет по памяти о только что пережитом опыте, он и тогда неизбежно его искажает, ибо направляет внимание только на определенные его стороны или моменты.

Именно это искажающее влияние внимания, особенно внимания наблюдателя, который знает, что он ищет, настойчиво отмечалось критиками обсуждаемого метода. Интроспекционист, писали они не без иронии, находит в фактах сознания только те элементы, которые соответствуют его теории. Если это теория чувственных элементов, он находит ощущения, если безобразных элементов, — то движения «чистой» мысли и т. п.

Итак, практика использования и углубленное обсуждение метода интроспекции обнаружили ряд фундаментальных его недостатков. Они были настолько существенны, что поставили под сомнение метод в целом, а с ним и предмет психологии — тот предмет, с которым метод интроспекции был неразрывно связан и естественным следствием постулирования которого он являлся.

Во втором десятилетии нашего века, т. е. спустя немногим более 30 лет после основания научной психологии, в ней произошла революция: смена предмета психологии. Им стало не сознание, а поведение человека и животных.

Дж. Уотсон, пионер этого нового направления, писал: «…психология должна… отказаться от субъективного предмета изучения, интроспективного метода исследования и прежней терминологии. Сознание с его структурными элементами, неразложимыми ощущениями и чувственными тонами, с его процессами, вниманием, восприятием, воображением — все это только фразы, не поддающиеся определению» [114, с. 3].

На следующей лекции я буду подробно говорить об этой революции. А сейчас рассмотрим, какой оказалась судьба сознания в психологии. Удалось ли психологии полностью порвать с фактами сознания, с самим понятием сознания?

Конечно нет. Заявление Дж. Уотсона было «криком души» психолога, заведенного в тупик. Однако после любого «крика души» наступают рабочие будни. И в будни психологии стали возвращаться факты сознания. Однако с ними стали обращаться иначе. Как же?

Возьмем для иллюстрации современные исследования восприятия человека. Чем они в принципе отличаются от экспериментов интроспекционистов?